Produzido pela HBO e dirigido por Ryan Murphy, The Normal Heart é mais do que um drama competente sobre os primeiros anos da epidemia de AIDS nos Estados Unidos — é um grito histórico que expõe, com coragem e sem suavizações, a negligência institucional e a fragmentação dentro da própria comunidade afetada.

Baseado na peça de Larry Kramer, o filme resgata o momento em que a doença ainda era cercada por silêncio, desinformação e estigma. O governo americano demorava a reconhecer a gravidade da situação, enquanto muitos homens gays enfrentavam sua própria dificuldade em organizar uma resposta diante de uma tragédia crescente — e invisível aos olhos da maioria.

Mark Ruffalo entrega uma atuação potente e contida, dando vida a um ativista tão apaixonado quanto politicamente errático. Sua performance é o eixo emocional do filme, sustentando com força a indignação que pulsa na narrativa. Julia Roberts, por sua vez, brilha como uma médica frustrada com a omissão das autoridades, em um papel que marca um de seus melhores momentos em anos.

Com um elenco sólido e comprometido (Matt Bomer, Jim Parsons e Alfred Molina também se destacam), o filme evita o melodrama barato e aposta numa mise-en-scène direta, mas eficiente, para expor a dor e a urgência de sua mensagem.

The Normal Heart não é uma experiência confortável — e nem deveria ser. Seu impacto reside justamente na crueza com que retrata uma página incômoda da história recente, ainda relevante em tempos de negacionismos e crises sanitárias. Uma obra essencial para compreender o preço do silêncio.

Após se consolidar com filmes de forte apelo cult como Quero Ser John Malkovich, Adaptação e Onde Vivem os Monstros, o cineasta Spike Jonze entrega, em Ela (Her, 2013), o que talvez seja seu trabalho mais coeso e emocionalmente profundo. Um filme que transcende os limites da ficção científica para explorar com sutileza temas como solidão, afeto e as formas contemporâneas de conexão humana.

No papel de Theodore Twombly, Joaquin Phoenix entrega uma atuação delicada e contida, possivelmente a mais poderosa de sua carreira até então. Carregando quase sozinho a narrativa, Phoenix constrói um personagem melancólico, vulnerável e surpreendentemente crível em sua relação com uma inteligência artificial.

Essa inteligência artificial é Samantha, sistema operacional com quem Theodore desenvolve uma relação romântica — e que ganha vida apenas por meio da voz envolvente de Scarlett Johansson. Mesmo sem aparecer em cena, Johansson consegue imprimir carisma, calor e nuances emocionais que tornam sua performance uma das mais marcantes do filme.

Ela é, acima de tudo, uma meditação sobre o amor em tempos de algoritmos — um retrato sensível e inquietante da fragilidade dos vínculos humanos diante da mediação tecnológica. Jonze, aqui, mostra total domínio de sua linguagem, evitando o cinismo fácil e entregando um filme que é, paradoxalmente, ao mesmo tempo distópico e esperançoso.

Dirigido por Jonathan Glazer, Sob a Pele (Under the Skin, 2013) é uma experiência cinematográfica que desafia classificações fáceis. O cineasta britânico — que já havia mostrado personalidade nos pouco lembrados Sexy Beast (2000) e Reencarnação (2004) — entrega aqui sua obra mais ousada, enigmática e, por que não, perturbadora.

Scarlett Johansson assume um papel incomum em sua carreira: o de uma predadora silenciosa que percorre as estradas da Escócia à caça de homens solitários. O filme nunca explica claramente quem — ou o que — ela é. Alienígena? Metáfora? Encarnada pulsão feminina num mundo masculino e hostil? Glazer não se interessa por respostas fáceis. E nisso reside a força do filme.

Baseado livremente no romance de Michel Faber, Sob a Pele opera num registro de imagens hipnóticas e sons dissonantes. Há momentos de puro desconforto, outros de beleza melancólica, sempre guiados por uma atmosfera fria e contemplativa. Johansson, em uma atuação minimalista e física, conduz o espectador por esse universo de tensão e ambiguidade — com coragem e distanciamento.

É também um filme que se abre a múltiplas leituras. Uma fábula feminista sobre o corpo e o desejo, uma crítica à objetificação, ou mesmo um comentário existencial sobre identidade e empatia. Mas nada é entregue de bandeja. A narrativa, quase sem diálogos, exige atenção e sensibilidade.

Sob a Pele é um dos raros exemplos de ficção científica autoral no cinema contemporâneo. Incômodo, atmosférico e inquietante, é um filme que permanece sob a pele do espectador muito tempo depois de sua última imagem escura e silenciosa.

nspirado livremente no infame "Caso Fera da Penha", ocorrido no Rio de Janeiro nos anos 1960, O Lobo Atrás da Portamarca uma estreia vigorosa do diretor Fernando Coimbra no longa-metragem de ficção. Com ecos de uma canção sombria do Radiohead (que inspira o título) e uma pegada de thriller psicológico, o filme reconstrói, com tensão crescente, um episódio real de ciúme, desejo e violência que continua a reverberar em pleno século XXI.

A trama se desenvolve como uma investigação policial, mas seu verdadeiro foco é a dissecação das relações humanas — e, sobretudo, da estrutura da mentira cotidiana. Bernardo (Milhem Cortaz) é chamado à delegacia após o desaparecimento da filha pequena. Aos poucos, entre versões truncadas e olhares desconfiados, surge Rosa (Leandra Leal), sua amante, cuja presença muda o eixo do que está em jogo. O roteiro, também assinado por Coimbra, evita maniqueísmos e conduz o espectador por uma montanha-russa emocional que oscila entre o patético e o trágico, o cômico e o brutal.

Leandra Leal entrega uma atuação notável, cheia de nuances, alternando vulnerabilidade, sedução e fúria com precisão. Milhem Cortaz, por sua vez, constrói com naturalidade o típico homem comum, atolado em contradições, enquanto Fabiula Nascimento, como a esposa traída, tem menos espaço, mas cumpre bem seu papel.

O filme se beneficia de uma ambientação crua e sem glamour, com fotografia despojada e trilha sonora quase ausente — o que intensifica a tensão psicológica em cada cena. Ao misturar tons de humor amargo com momentos de violência emocional, O Lobo Atrás da Porta se revela não apenas um suspense eficiente, mas também um retrato perturbador das dinâmicas de gênero, poder e possessividade.

Mais do que recontar um crime, Coimbra entrega um estudo sobre o lado sombrio do amor e da obsessão. O resultado é um filme que prende pela força de sua narrativa e pelo desconforto que provoca — como todo bom thriller deve ser.

Após o desempenho morno de Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres, David Fincher retorna à sua melhor forma em A Garota Exemplar (Gone Girl, 2014), um thriller de aparências enganosas, manipulações afiadas e veneno conjugal, adaptado do best-seller homônimo de Gillian Flynn — que também assina o roteiro com notável precisão.

Fracasso de bilheteria no Brasil, mas sucesso de crítica internacional, o filme é daqueles cuja experiência depende da surpresa. Quanto menos se souber, melhor. Tudo começa com o desaparecimento de Amy Dunne (Rosamund Pike) em circunstâncias suspeitas e com a pressão da mídia rapidamente recaindo sobre seu marido, Nick (Ben Affleck), um sujeito ambíguo o bastante para levantar todas as dúvidas — inclusive em quem assiste.

Fincher constrói um filme cínico e meticulosamente calculado, onde a verdade é um jogo de versões. Com sua habitual estética fria, cortes secos e ritmo hipnótico, o diretor expõe as fissuras de um casamento aparentemente perfeito — e por tabela, das relações amorosas contemporâneas.

Rosamund Pike, até então vista como presença discreta, oferece aqui a performance de sua carreira: complexa, inquietante e profundamente desconcertante. Uma virada que não apenas a reposiciona em Hollywood, mas lhe rendeu uma merecida indicação ao Oscar. Já Ben Affleck, com sua habitual canastrice, revela-se ironicamente ideal para o papel de um marido indecifrável — aquele tipo de homem cuja expressão vazia pode esconder tanto culpa quanto puro desprezo.

A Garota Exemplar é um filme sobre as máscaras do amor, da mídia e da moral. Se Fincher nunca foi um cineasta romântico — como atestam as fragilidades de O Curioso Caso de Benjamin Button — aqui ele entrega sua visão mais cáustica e direta sobre o que pode existir por trás do “felizes para sempre”.

Perturbador, elegante e perversamente divertido, é um thriller que ainda reverbera depois da sessão. E que merece ser (re)descoberto, de preferência antes que algum spoiler acabe com o jogo.

Baseada no romance vencedor do Pulitzer de Elizabeth Strout, Olive Kitteridge é mais um acerto dramático da HBO — desta vez em formato de minissérie, com quatro episódios que traçam, com rigor e delicadeza, um retrato nada idealizado da vida em uma pequena cidade americana. A direção precisa de Lisa Cholodenko e o roteiro de Jane Anderson dão forma à protagonista do título: uma professora de matemática amarga, sarcástica e profundamente melancólica.

Vivida com intensidade e contenção por Frances McDormand, Olive é uma dessas personagens que raramente ganham espaço em telas grandes ou pequenas. Complexa, desafiadora e muitas vezes difícil de gostar, ela é o tipo de figura que poderia facilmente cair na caricatura — não fosse a atuação magistral de McDormand, talvez a mais potente de sua carreira, o que não é dizer pouco para uma atriz que já carrega dois Oscars no currículo.

A série cobre três décadas na vida de Olive e de seus familiares e vizinhos, revelando aos poucos não só suas cicatrizes emocionais, mas também a fragilidade de uma existência construída em silêncios, ressentimentos e afetos mal resolvidos. Richard Jenkins, como o marido de Olive, é outro destaque, oferecendo um contraponto caloroso à frieza que ela parece cultivar como armadura.

Olive Kitteridge evita os clichês do melodrama e aposta num tom seco, por vezes sombrio, que exige atenção do espectador. Não há reviravoltas grandiosas, nem revelações catárticas. Há apenas a vida — com suas pequenas violências, momentos de ternura e longos períodos de solidão.

Mais do que uma boa minissérie, é uma rara demonstração de maturidade narrativa, ancorada em grandes interpretações e em uma aposta corajosa na sutileza.

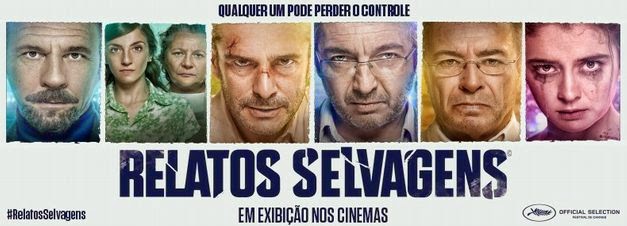

Engraçado e chocante, Relatos Selvagens se confirma como uma das grandes surpresas do ano no cinema latino-americano. O filme, estruturado em episódios independentes, é um raro exemplo de antologia em que todas as histórias funcionam com força e intensidade.

Destaque especial para o segmento do casamento, um verdadeiro desfile de tensões e absurdos que eleva a narrativa a outro patamar. A mistura de humor negro com situações extremas lembra um encontro improvável entre Quentin Tarantino e Pedro Almodóvar — uma comparação óbvia, mas que não diminui a originalidade e o impacto da obra.

Com roteiro afiado e direção precisa, o filme de Damián Szifron provoca risadas desconfortáveis enquanto expõe as contradições e irracionalidades da natureza humana, fazendo do público cúmplice dessas pequenas revoluções cotidianas que todos, em algum momento, gostariam de protagonizar.

Ida é um drama belo e comovente, que conquista pela fotografia que enche os olhos e por uma história profundamente arrebatadora. Sem dúvida, um dos grandes filmes do ano, merecedor dos mais importantes prêmios.

Nas palavras do próprio diretor, a proposta foi criar um filme mais abstrato e expressivo, que convide à reflexão. A escolha por uma composição visual que foge ao clássico, com imagens que parecem até um pouco aleatórias, remete ao funcionamento das próprias lembranças — fragmentadas, vagas e intensas.

O resultado é uma obra que se destaca não só pela narrativa, mas pela sensibilidade com que trata temas universais, deixando o espectador impactado muito tempo após os créditos finais.

John Carney, conhecido pelo cult Once, entrega mais um trabalho musical primoroso em Mesmo que Nada Dê Certo. O filme se apoia em uma trama simples, mas eficaz, que gira em torno de um produtor musical fracassado — interpretado com sensibilidade por Mark Ruffalo — que encontra uma nova chance ao conhecer a talentosa compositora vivida pela cativante Kiera Knightley.

A direção de Carney aposta em uma comédia musical sutil, sem grandes artifícios, voltada claramente para um público adulto, que valoriza histórias sobre recomeços e segundas chances. Por sua temática e ritmo, o filme não é recomendável para adolescentes ou jovens adultos — se é que isso ainda pode ser definido com clareza — mas certamente agrada aos que buscam uma narrativa musical menos óbvia e mais humana.

Felix Van Groeningen, diretor de Os Infelizes, retorna com Alabama Monroe, um dos grandes filmes do ano — embora seja de 2012, só agora tive a chance de assistir a este belo drama musical. A história envolve e emociona sem jamais apelar para o sentimentalismo fácil.

No centro do filme, um casal improvável: um cantor de bluegrass e uma tatuadora, cuja relação delicada e cheia de vida conquista o espectador. Prepare-se para se comover e, muito provavelmente, para usar muitos lenços ao longo da projeção.

Sem dúvida, Azul é a Cor Mais Quente é uma das grandes obras do ano — para quem consegue passar por cima do burburinho e das críticas acaloradas que o filme provoca. Para provar que adaptação de HQ não precisa ser sinônimo de filme descartável, ele entrega uma história sensível e dura sobre dor, perda, preconceito e sofrimento.

As atuações das protagonistas são sólidas, a fotografia é exemplar, captando todas as sutilezas das emoções do casal, e o uso do formato de tela é absolutamente preciso, uma assinatura do diretor que não se repete à toa.

Claro, é cinema para gente grande — ou seja, não espere um romance açucarado ou um conto leve para passar o tempo. E justamente por isso, incomoda muita gente. Mas, se estiver disposto a encarar, o filme recompensa.

O que dizer de um documentário sobre Fellini dirigido por Ettore Scola? Se só os nomes desses dois gigantes não bastam para te convencer a assistir, então talvez você deva correr para os cinemas ver Êxodo do Ridley Scott — quem sabe essa seja mais a sua praia.

E para quem quer um olhar menos reverente e mais desconstruído sobre Fellini, Que Estranho Chamar-se Federico é a pedida certa: um documentário que mistura homenagem e ironia, trazendo uma visão diferente do mito, sem perder o charme que só o cineasta italiano tem. Uma boa contraposição para quem quer sair do lugar-comum.

Alexander Payne retoma seu melhor momento com Nebraska, após o resultado frustrante de Os Descendentes. O filme é uma melancólica comédia on the road que combina simplicidade narrativa com uma profundidade emocional que poucos diretores conseguem equilibrar tão bem. A fotografia em preto e branco não é apenas um recurso estético, mas um elemento fundamental que reforça o tom nostálgico e introspectivo da obra, capturando com sensibilidade as paisagens áridas e os rostos marcados pela vida do interior dos Estados Unidos.

No centro da trama está Bruce Dern, em uma das melhores atuações de sua carreira, como um patriarca teimoso e falho que embarca numa viagem ao lado do filho para reivindicar um suposto prêmio de loteria. A relação entre pai e filho, cheia de conflitos, ressentimentos e momentos de ternura, é o coração pulsante do filme. Payne mostra, com humor sutil e um olhar sem julgamentos, as fragilidades e esperanças dos personagens, ao mesmo tempo em que faz uma crítica delicada à América profunda.

Nebraska não é um filme grandioso em escopo, mas sua força está justamente na intimidade e humanidade que revela, confirmando Payne como um mestre das histórias sobre relações familiares e sobre as contradições da vida simples. Uma obra que emociona e faz pensar, digna de ser descoberta por um público que valoriza o cinema autoral e contemplativo.

Embora não seja exatamente o fenômeno que muitos pintam, essa comédia que corre por fora na corrida do Oscar é mais uma prova do talento singular de Richard Linklater, cineasta que sabe capturar a beleza simples do tempo que passa. Não alcança a genialidade da trilogia iniciada com Antes do Amanhecer, aquela delicada poesia sobre encontros e desencontros, mas ainda assim é um prazer entrar nessa viagem pela vida comum de um garoto — filmada, literalmente, ao longo de muitos anos.

O filme é feito de pequenos momentos, dessas coisas quase invisíveis que compõem quem somos, como as conversas que se estendem ao entardecer, os silêncios compartilhados, as mudanças imperceptíveis que só o tempo pode revelar. Tem suas falhas — a atuação instável da irmã do protagonista, a duração que às vezes pesa, e fugas do roteiro que esfriam o calor das poucas catarse —, mas é justamente essa honestidade, essa mistura de pretensão e simplicidade, que torna a experiência verdadeira.

No fundo, é um convite para olhar com calma para as pequenas histórias da vida, para sentir que, mesmo no ordinário, há algo profundamente extraordinário. E isso, no cinema de Linklater, nunca deixa de ter seu valor.

Você poderia pensar que, depois do desastre monumental que foi The Red State, Kevin Smith teria finalmente tocado o fundo do poço — mas, acredite, Tusk cavou um buraco ainda mais profundo. Se The Red State era o pântano, Tusk é o lodaçal fedido onde ninguém devia botar os pés. A premissa? Um cara vira... uma morsa. Sim, você leu certo. Uma Morsa. É quase como se o roteiro tivesse sido escrito depois de uma noite muito, muito errada de Kevin Smith com uma dose extra de pavor nonsense.

Curiosamente, traz Haley Joel Osment — aquele gordinho que um dia “viu gente morta” — como um alívio cômico que não alivia nada, só faz a confusão aumentar. Johnny Depp, por sua vez, parece ter entrado na brincadeira só pra rir da própria carreira, entregando seu pior papel desde O Turista (que, pra falar a verdade, nem tive coragem de ver). É como se Depp tivesse feito um pacto: “Não importa o roteiro, eu vou fingir que tô numa festa do pijama e só sair quando o filme acabar.”

Assistir Tusk é quase um teste de resistência: você vai rir do absurdo, vai se perguntar “como alguém teve essa ideia?” e ainda sair se perguntando se Kevin Smith está tentando pregar uma peça ou se realmente perdeu o juízo. No final, resta só o questionamento — e aquele gostinho amargo de querer esquecer que você assistiu isso. E olha que eu tentei respeitar os velhos trabalhos do cara, mas aqui, meu amigo, o respeito foi pro espaço junto com qualquer senso de lógica.

É triste — quase doloroso — ver um diretor que a gente admira entregar um trabalho tão fraco e desencontrado. Interestelar, em seus momentos mais inspirados, parece um patchwork de filmes clássicos como Sinais e 2001: Uma Odisséia no Espaço, mas sem a profundidade nem a sutileza dessas obras. Christopher Nolan, que já vinha com algumas escorregadas em roteiro, aqui entrega um produto relapso, que só sobrevive graças à boa vontade quase religiosa de seus fãs — que, convenhamos, são tão fervorosos e insistentes quanto os fãs de Legião Urbana e Los Hermanos na cena musical. E olha que isso é dizer muito.

O filme não é um desastre total, tem suas boas cenas, começa bem e mantém o interesse por boa parte do tempo. O meio do filme até oferece seu melhor momento — pena que tudo desande num final preguiçoso e arrastado, que te faz repensar várias escolhas questionáveis, como transformar o personagem principal num "grande astronauta" quando sua primeira missão, e única até ali, foi um fiasco; ou fazer com que ele, morando a poucos minutos da base da NASA, “por acaso” seja o único capaz de aceitar a missão espacial. Conveniência demais para um roteiro que já é bastante carente de frescor.

Anne Hathaway parece ter entrado só para justificar a presença feminina, pois, se você tirar a personagem dela do filme, não vai fazer a menor falta. Michael Caine, por sua vez, está lá porque, bem, é filme do Nolan — tipo um selo de qualidade automático, mesmo que o papel dele seja praticamente um fantasma.

E, claro, não poderia faltar aquele vício clássico de Nolan: a necessidade compulsiva de explicar para o público o que está acontecendo, com diálogos expositivos dignos de didáticos — como aquela cena em que um personagem explica para outro o buraco de minhoca, sendo que o outro claramente já sabe do que se trata. Essa obsessão já havia marcado A Origem e O Grande Truque, mas aqui atinge seu ápice de preguiça narrativa.

No fim das contas, Interestelar é uma decepção dolorosa para quem gosta do diretor — e, para constar, eu gosto de Legião Urbana, Los Hermanos e, principalmente, do Christopher Nolan. Só que desta vez, o filme não merece essa defesa.

Relutei muito antes de colocar Guardiões da Galáxia nesta lista, afinal só consegui aguentar uma hora do filme — e olha que tentei. Visual confuso, ritmo acelerado e piadinhas que, sinceramente, mais cansam do que divertem. Claro, foi um sucesso estrondoso nas bilheterias, prova de que hoje em dia humor fácil e efeitos estonteantes são suficientes para lotar cinemas.

A trilha sonora? Ah, essa até poderia ser um destaque, se não fosse aquela sensação de déjà vu: já ouvimos essas músicas muito melhor usadas em Cães de Aluguel e Quase Famosos. E cá entre nós, montar uma playlist boa com tantos clássicos por aí não é exatamente um feito notável — até porque ser Tarantino, com seu talento para casar música e cena, não é pra qualquer um.

No fim, Guardiões pode ser um espetáculo visual para muitos, mas para quem busca algo além de barulho e nostalgia reciclada, é difícil não se sentir meio perdido nesse turbilhão. Para Quarentões que vivem a adolescência plena.

Mais um caso triste de um diretor que admiro e que resolveu me dar uma boa dose de frustração: Lars von Trier gastou cinco horas e meia para contar uma história que caberia facilmente em duas. Ninfomaníaca tem seus bons momentos — aqueles flashes de genialidade e descontrole que só ele sabe fazer — mas, no geral, é um exercício arrastado de paciência.

E olha, não é nada fácil aguentar o Shia LaBeouf como o interesse amoroso da protagonista — uma espécie de contraponto estranho ao desejo desenfreado da heroína. Dá até pra pensar que o masoquismo do espectador faz parte do plano do diretor, que sabe muito bem como provocar desconforto, seja ele físico ou erótico.

Entre cenas que flertam com o sublime e outras que se perdem em divagações intermináveis, o filme acaba parecendo mais uma maratona erótica-cerebral do que uma provocação sedutora de verdade. Ou seja, se Von Trier queria nos fazer refletir sobre o sexo, a solidão e o prazer, o tiro saiu meio torto — mas pelo menos, foi longa a jornada.

Fiz uma retrospectiva Coppola neste fim de ano — só não me arrisquei a rever Jack nem O Homem que Fazia Chover, porque, convenhamos, masoquismo tem limite. É louvável que um diretor do calibre de Coppola, nesta altura da carreira, ainda queira experimentar e ousar, mas infelizmente Virginia se perde em um filme B de terror que pouco acrescenta à sua filmografia.

Desde Apocalypse Now, dá para perceber uma certa falta de interesse e cuidado do diretor em seus trabalhos, que depois navegaram entre o mediano e o esquecível — com exceção de Drácula e do final da trilogia do Padrinho, que continuam sendo casos à parte, quase milagres de seu talento.

Virginia é preguiçoso, frustrante e mais um daqueles projetos que parecem feitos só para preencher um currículo, e não para emocionar ou surpreender. Melhor ficar com os vinhos que Coppola produz, ainda que, sinceramente, eu aguarde ansioso pelo dia em que Megalopolis finalmente veja a luz do dia — talvez aí o velho Francis volte a mostrar o que realmente sabe fazer.

Nada salva essa bomba chamada Transcendence, produzida por Christopher Nolan — que, junto com Interstellar, parece estar escorregando ladeira abaixo na indústria. Hollywood costuma engolir essas sucessões de fracassos com uma paciência quase milagrosa (Shyamalan que o diga), mas não dá para fingir que esse é um filme decente.

Espero estar errado, mas os e-mails vazados da Sony deixam claro o que os executivos realmente pensam sobre o projeto: um desastre completo. Se esse é o futuro do cinema “pensante” de Nolan, prepare-se para um longo e tortuoso caminho.